Glaciations

Panorama du plateau de Trient vu depuis le refuge de Trient.

Depuis sa formation le massif du Mont-Blanc a subi de nombreuses glaciations et connaît encore aujourd'hui un léger englacement. Seules les traces du Würm et du "Petit Age Glaciaire" (P.A.G., entre le XVIIe et le XIXe siècle) sont encore visibles et permettent de reconstituer les différentes phases d'englacement des vallées.

Le Würm représente la dernière glaciation du Pléistocène, après celles du Riss, de Mindel, de Günz (pour le Quaternaire), de Donau et de Biber (au Tertiaire).

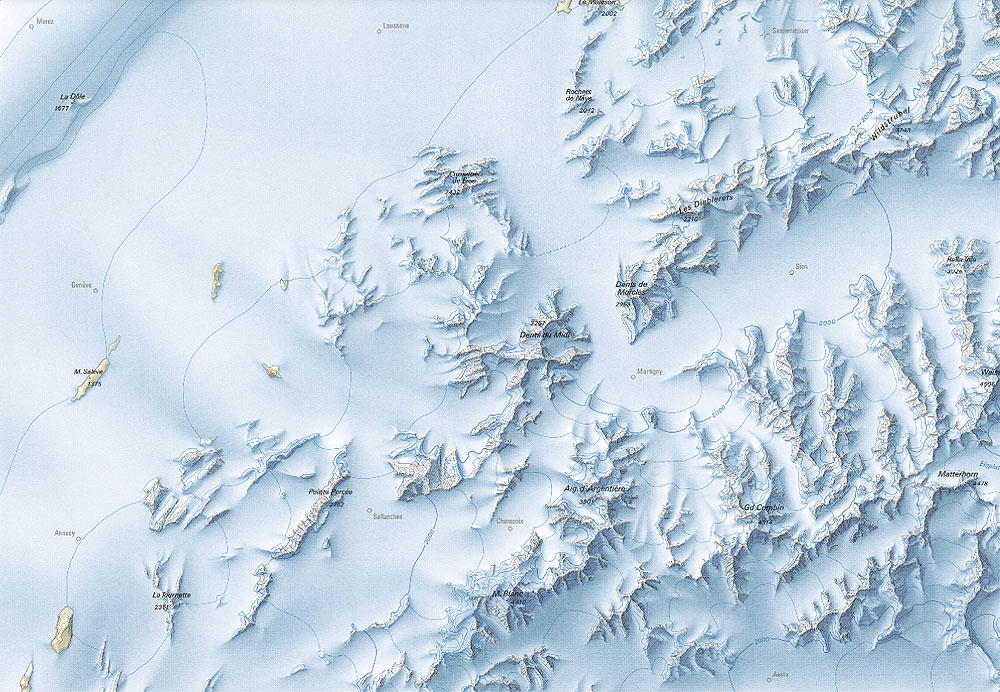

Carte des Alpes occidentales au

Würm

(©Schlüchter, C. (compil.) 2009 - Swisstopo)

Au maximum d'englacement du Würm, les glaciers alpins descendent de toutes parts jusque dans les plaines. Le glacier du Rhône+Arve+Isère atteint presque Lyon. Côté italien, ils arrivent jusque dans la plaine du Pô. La mer Méditerranée voit son niveau descendre de 120 m environ, ce qui modifie le tracé des côtes.

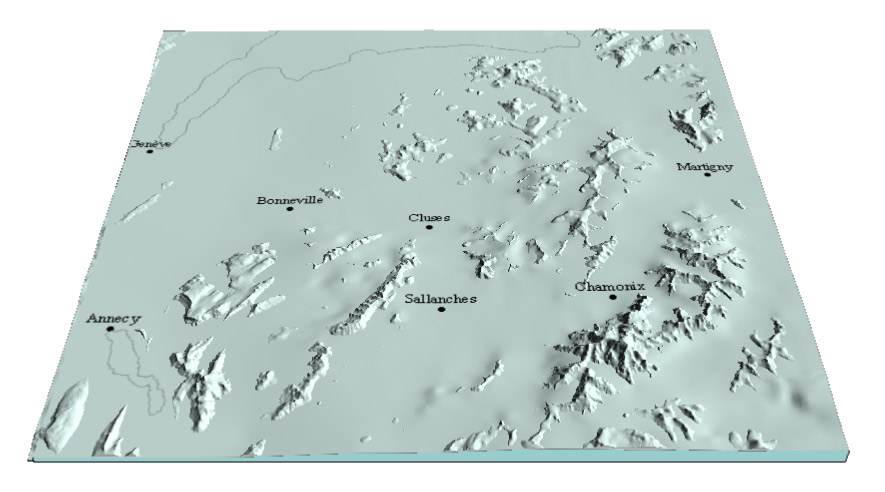

La Haute-Savoie au Würm

Modélisation 3D de la Haute-Savoie au maximum de la

glaciation würmienne et sens d'écoulement des glaciers

(Modélisation issue de la compilation de C. Schlüchter - 2009)

À cette époque, la Haute-Savoie est totalement recouverte de glace, hormis quelques sommets qui dépassent çà et là (en groenlandais, on dit « Nunataks »). La vallée de Chamonix est comblée par 1000 à 1300 m de glace. Le glacier de l'Arve, difflue par le col de Megève (pour rejoindre le glacier de l'Isère par les gorges de l'Arly, et la vallée de Faverges et la dépression de l'actuel lac d'Annecy (qu'il va créer), puis par le col d'Évires (il est repoussé par le puissant glacier du Rhône au niveau d'Annemasse). Le glacier du Tour passe côté Suisse et rejoint le glacier du Rhône par le col des Montets et des Posettes.

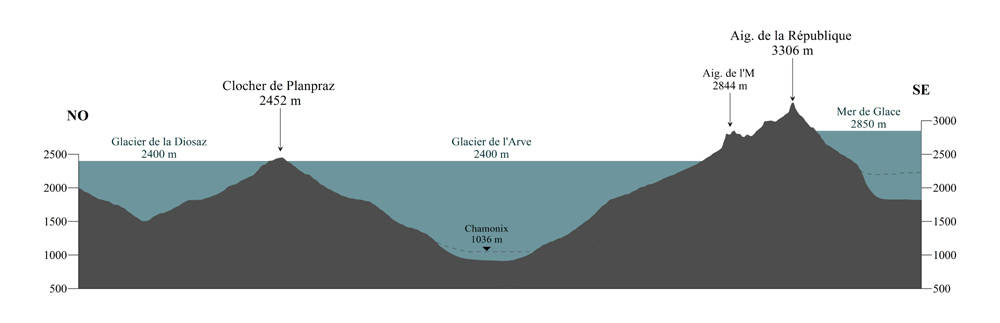

Coupe de la vallée de Chamonix au Würm.

La vallée de l'Arve au tardi-Würm

Le glacier de l'Arve, au cours de sa décrue stationne un temps au niveau de Magland. C'est à cette époque qu'il dépose les moraines de Combloux. Il n'est plus assez épais pour diffluer par Megève.

Il recule ensuite vers le Fayet, où il dépose un complèxe morainique imbriqué sur le côteau des Amérands.

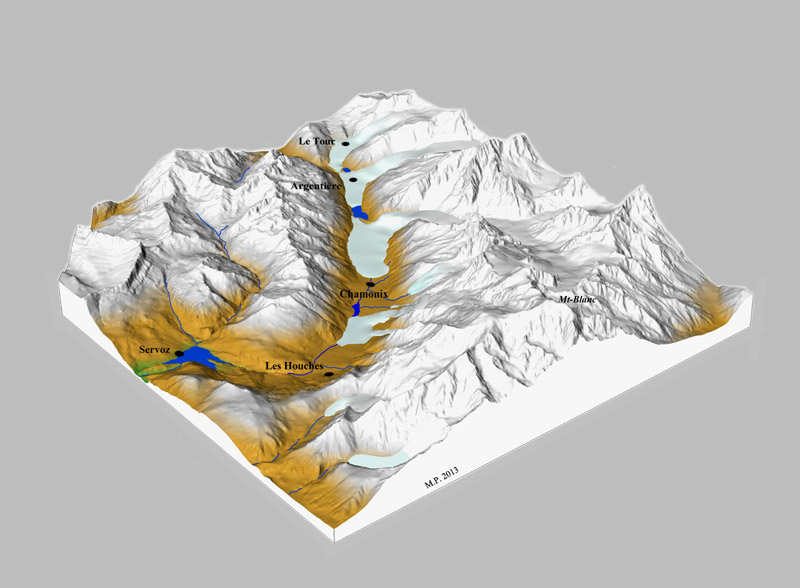

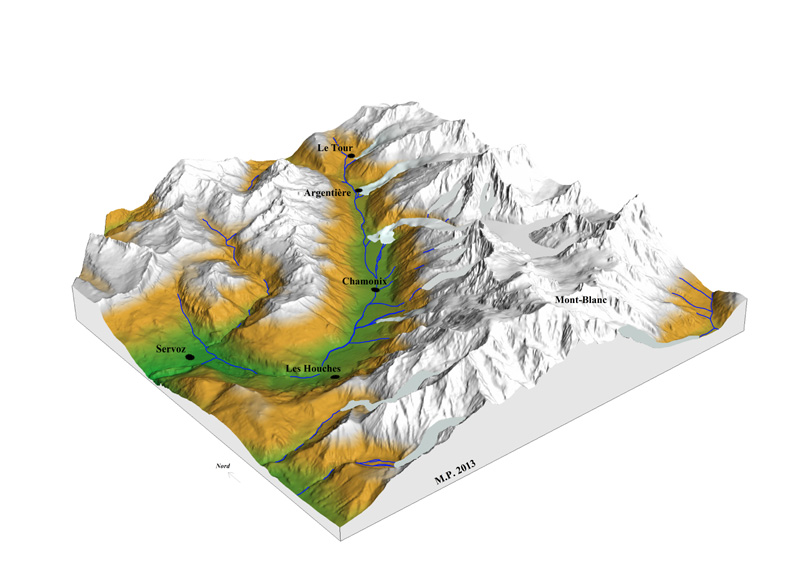

La vallée de Chamonix au Dryas récent

Modélisation 3D de la vallée de Chamonix au

Dryas récent (-11500 B.P.)

Au Dryas récent (-11500 B.P.), les glaciers sont encore présents en fond de vallée. Les glaciers des Bossons et de Taconnaz fusionnent et arrivent probablement jusqu'à l'actuel pont de Clair Temps, aux Houches.

Le glacier des Bois arrive jusqu'à Chamonix et crée la "moraine du Casino", encore visible au centre ville de Chamonix, derrière le casino évidemment. Un jardin public récemment créé permet de l'observer facilement.

Deux moraines latérales sont également visibles, entre les Planards et le cimetière du Biollay, et entre le Savoy et la MAPA.

Plus en amont, il obstrue la vallée au niveau du Lavancher, ce qui entraîne la formation d'un lac, à l'avant du glacier d'Argentière. De même, le glacier d'Argentière barre la vallée devant le glacier du Tour, formant le replat glacio-lacustre du Planet.

En aval, les différents glissements de terrain issus de la montagne des Fiz barrent la vallée au niveau des Gures et créent un lac de barrage au niveau de Servoz. Sans doute à la même époque, se forment les glissements de terrain visibles sous Bellevue et le col de Voz. Ces glissements correspondent aux affleurements de schistes liasiques du synclinal de Chamonix.

La vallée de Chamonix au "petit âge glaciaire"

Modélisation 3 D de la vallée en 1644

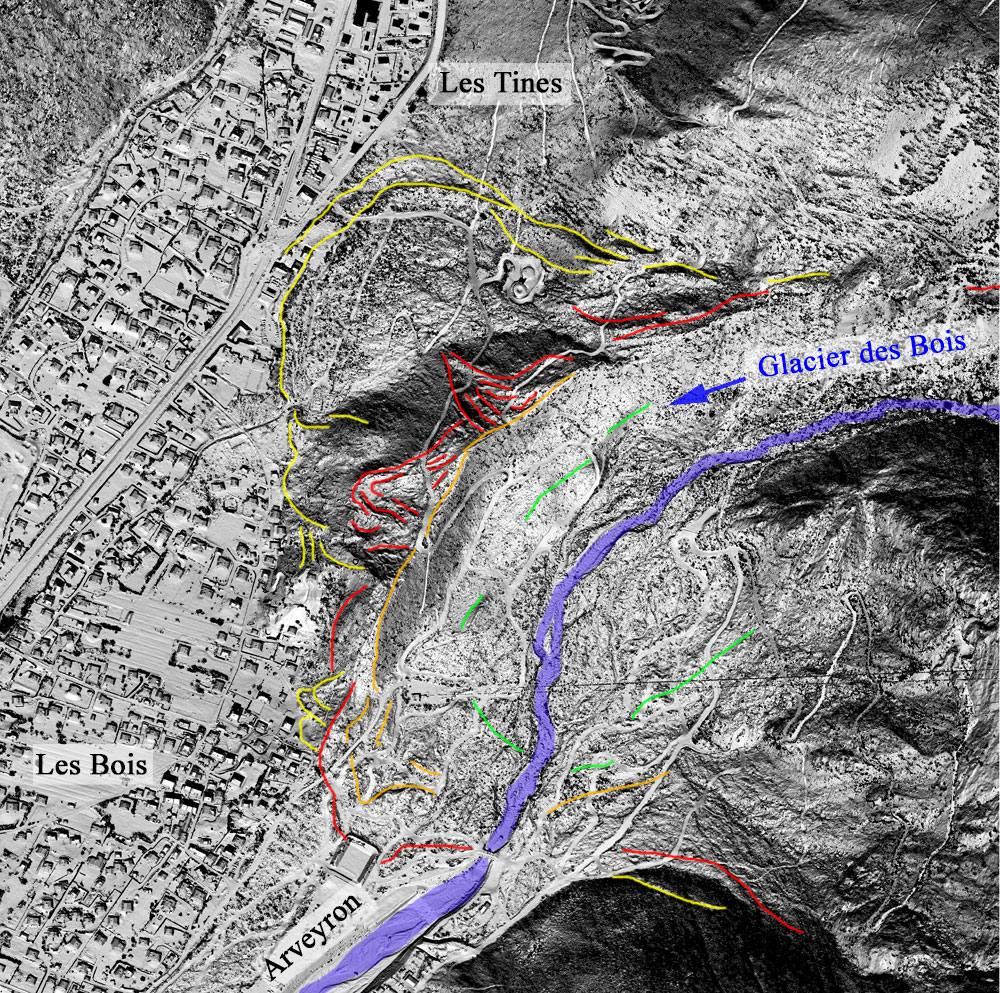

Au petit âge glaciaire, c'est-à-dire entre le XVIIe et le XIXe siècle, à cause d'un refroidissement, les glaciers avancent. Le "glacier des Bois" (la Mer de Glace) descend jusque dans la vallée, aux lieux-dits les Bois et les Tines, formant le complexe morainique de la Côte du Piget. De même, le glacier d'Argentière arrive au hameau d'Argentière. Le glacier du Tour descendait jusqu'au Tour. Le glacier des Bossons s'écoule jusqu'à l'altitude de 1100 m. Celui de Taconnaz stationne au niveau du lieu-dit Marmont, vers 1250 m d'altitude.

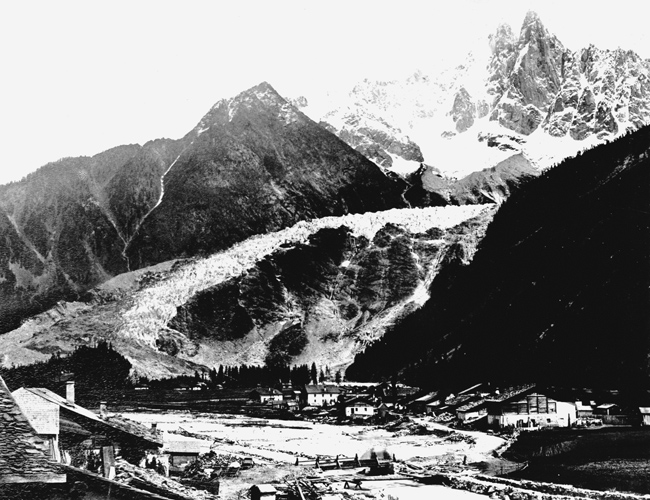

Glacier des Bois en 1862 (photo Joseph Tairraz 1827-1902).

Un peu plus tard, vers 1860, la glace passe encore par dessus les Mottets et arrive au niveau du Chapeau. Elle s'appuie sur la moraine du Piget (au-dessus de la cheminée du chalet du premier plan) et s'écoule jusqu'à la cote 1095, au niveau du hameau des Bois (barre d'épicéas au deuxième plan).

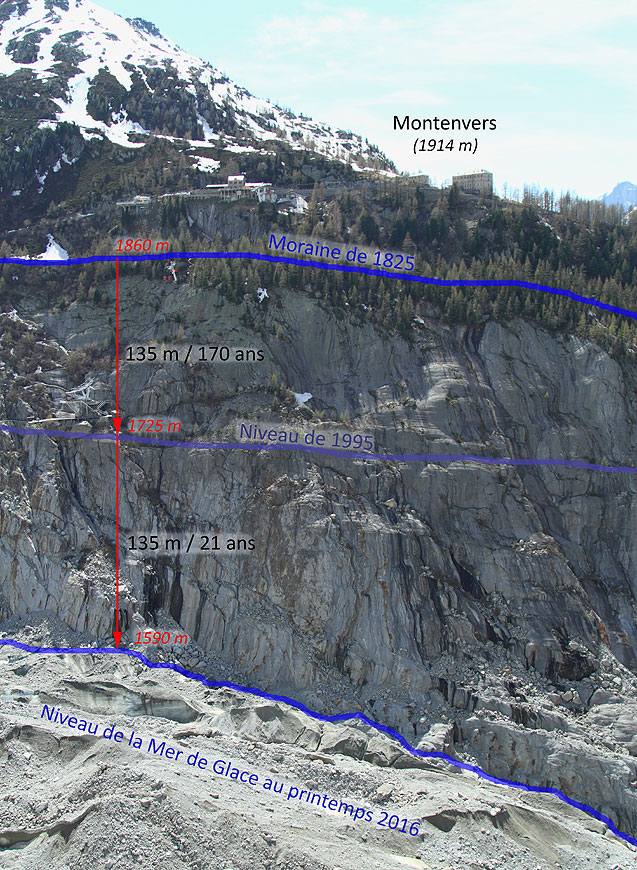

Fonte de la Mer de Glace sur 191 ans (tout inclus) au niveau du Montenvers.

Sur la période 1825 (fin du Petit Âge Glaciaire) - 1995, le glacier s'est abaissé de 135 m environ, soit un taux de fusion moyen de 0,8 m par an. Par la suite, entre 1995 et 2016, la fonte a atteint une moyenne brute de plus de 6,4 m par an, soit 8 fois plus.

Animation comparative de l'étendue des glaciers, actuellement et au Petit Age Glaciaire.

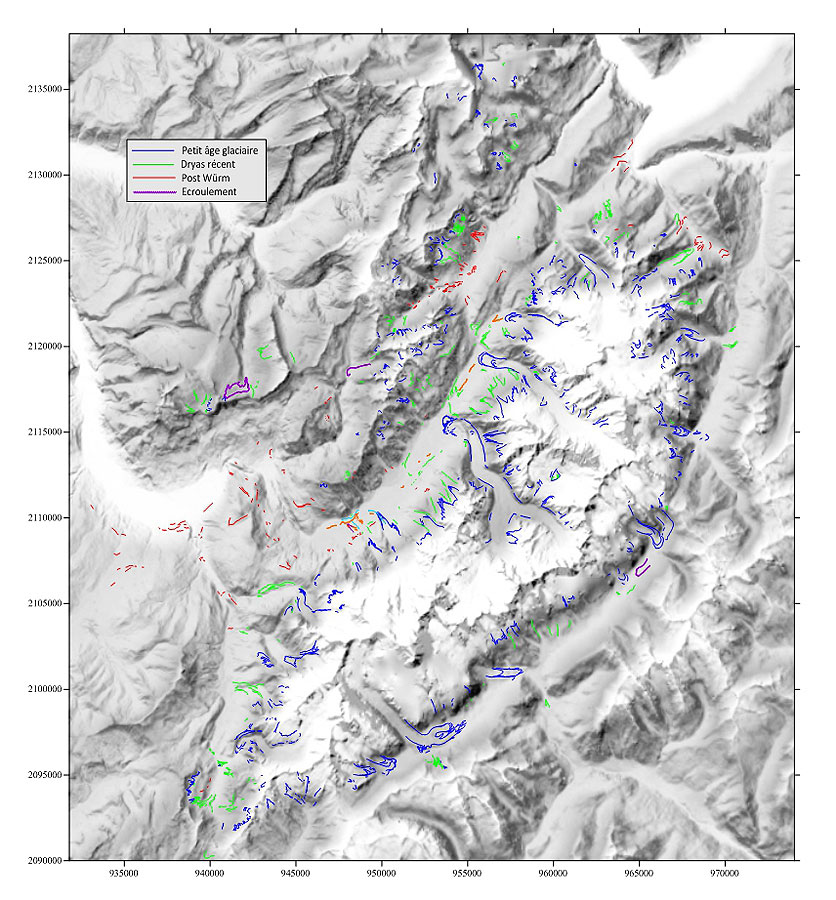

Avec enfin la libération des données Lidar par l'I.G.N. pour la partie française, il est maintenant possible de cartographier avec précision les moraines du massif. La carte ci-dessous représente des dizaines d'heures de traitement et d'analyse. Elle se veut la plus exhaustive possible mais peut comporter des manques et des "faux-positifs" dus à des artéfacts pouvant ressembler à des moraines, ou malheureusement, à la présence d'énormément de neige en altitude lors du passage de l'avion (mission réalisée trop tôt dans la saison).

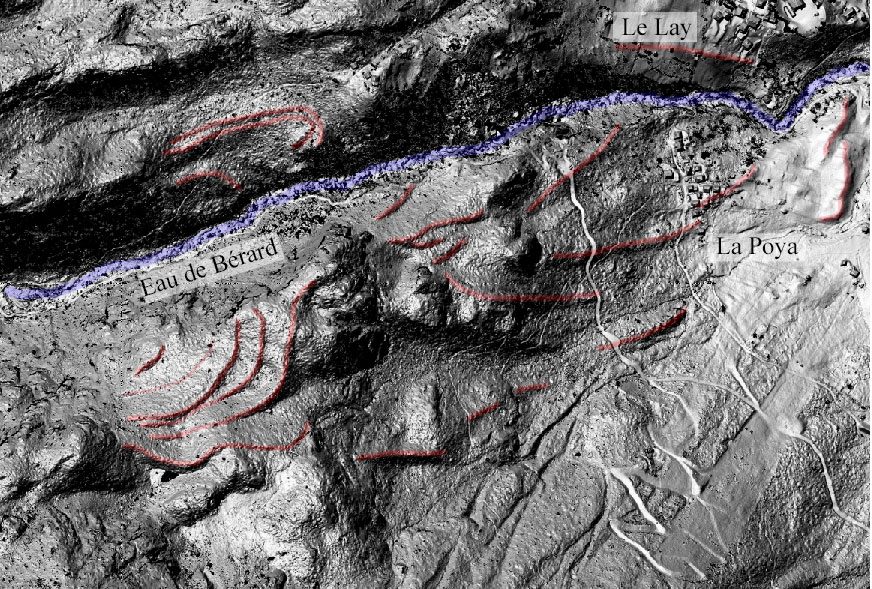

Image Lidar de l'entrée de la vallée de Bérard (Vallorcine).

L'entrée de la vallée de Bérard comporte de nombreuses traces de moraines, d'âge inconnu, dont un magnifique système d'arcs morainiques emboités! Ces moraines sont bien plus anciennes que le Dryas récent. Peut-être sont-elles contemporaines du stade du Fayet?

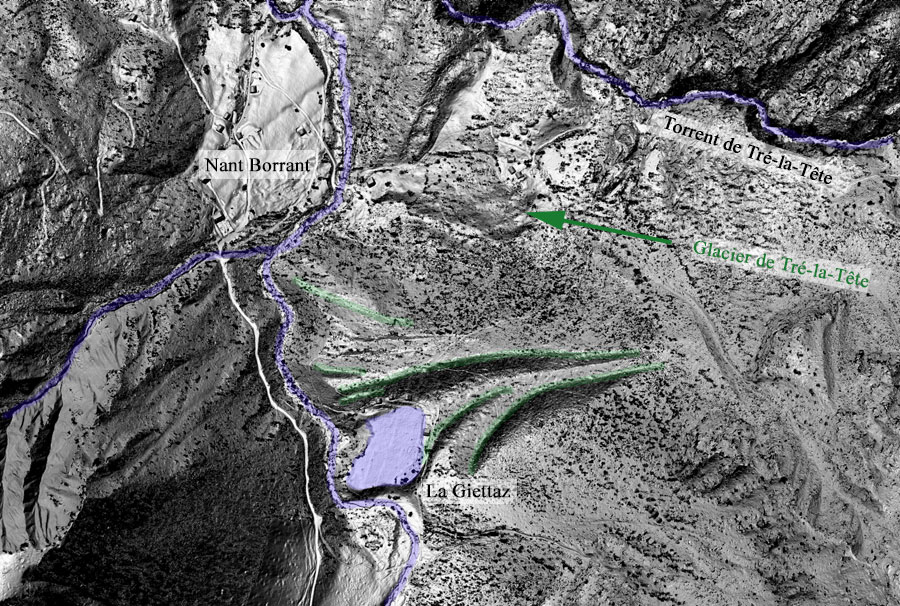

Lieu-dit La Giettaz aux Contamines-Montjoie.

En amont de Notre-Dame de La Gorge, le glacier de Tré-la-Tête a construit un très joli complexe morainique daté du Dryas récent, barrant le vallon du Nant Borrant et formant un lac de barrage de pettie taille.

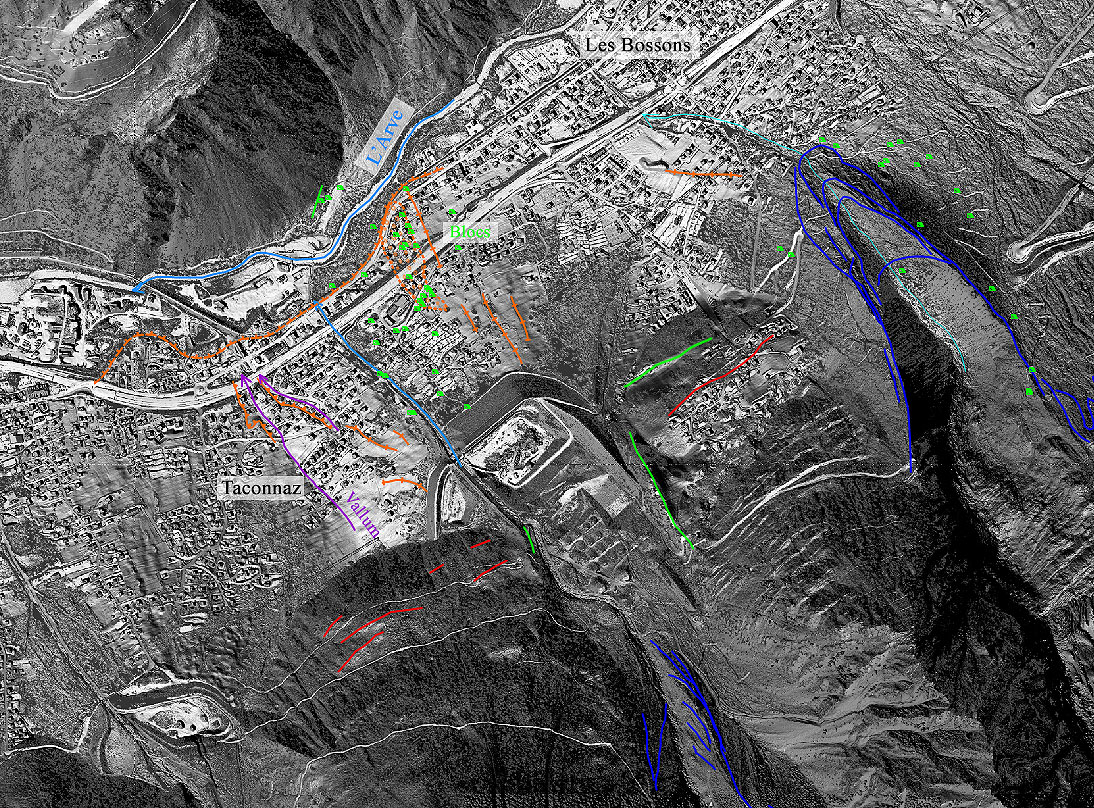

Moraines du glacier des Bois (1644 - 1867).

En jaune, moraines de 1644, en rouge, moraines de 1821, en orange, moraines de 1852, en vert, moraines de 1867 (selon Melaine LE ROY - 2012)

Géomorphologie du secteur de Taconnaz.

Le secteur de Taconnaz / Les Bossons est caractérisé par son absence de trace évidente de moraines du Dryas. Néanmoins, la présence de nombreux blocs de granite en rive droite du torrent de Taconnaz permet de deviner approximativement l'emprise des glaciers.

|

A propos du "lac glaciaire des Bossons" au Dryas récent...

Plusieurs publications* mentionnent la présence d'un lac lors de la dernière avancée glaciaire du Dryas récent, au niveau du glacier des Bossons, voire de celui de Taconnaz. Dans l'idée, pourquoi pas, il existe de nombreux exemples de cette situation tout autour du globe.

Des forages profonds destructifs (ODEX et TRICONE) et carottés, effectués au niveau des Bossons par la société FONDASOL, mentionnent la présence d'une bonne épaisseur de dépôts alluvionnaires composés de sable et d'argile sur 98 et 163 m (respectivement forage MBD2 et MBC2) au-dessus du soubassement rocheux. Source: Infoterre.brgm.fr

* - LE QUATERNAIRE DES VALLEES ALPINES - 2005 - EDYTEM - Cahiers de Géographie numéro 3 "Fronts glaciaires, mouvements de versants et comblements alluviaux dans les vallées de l’Arve, d’Aoste et de Suse" - ATLAS DES GLACIERS DISPARUS - 2017 - GUERIN - Sylvain COUTTERAND. - Divers panneaux d'information dans la vallée de Chamonix - divers articles dans des magazines.

|

La vallée de Chamonix dans le futur

Les glaciers reculent de plus en plus. La Mer de Glace a perdu 150 m d'épaisseur depuis la moitié du XIXe siecle, le glacier de Taconnaz a reculé de 500 m environ depuis les années 80... et la liste est longue!

Il est fort probable que les petits glaciers disparaîtront totalement (Griaz, Blaitière,...) et que les plus gros remonteront très loin dans leur vallée (Mer de Glace, Argentière...).

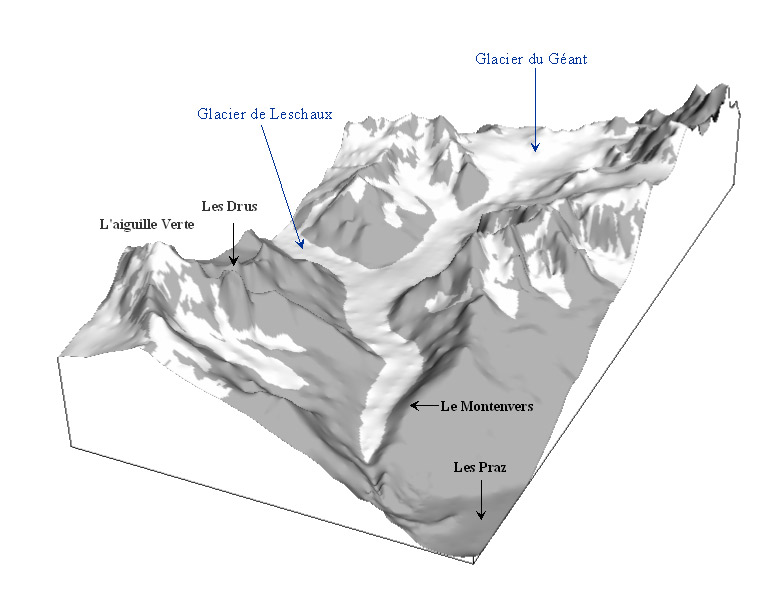

Modélisation 3D de la situation actuelle du bassin de la Mer de

Glace

Voici un aperçu de ce que pourrait donner le fond de la vallée de la Mer de Glace, sans glacier :

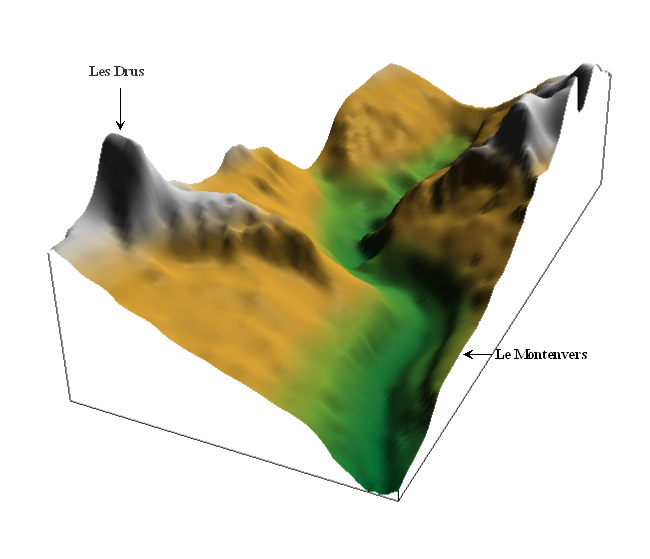

Modélisation 3D de la situation possible de la Mer de

Glace dans le futur

Modélisation issue des travaux géophysiques de L. Reynaud et J.C. PUGNO, Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement, Grenoble.

Copyright (c) Chamonix - 2008-2025. Tous droits réservés.